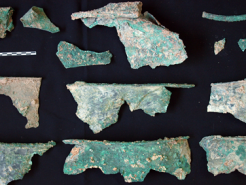

Juan Manuel Román, arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Carmona explicaba que al principio les sorprendió mucho que se conservara líquido en una de las urnas funerarias. No en vano, habían pasado 2.000 años; pero las condiciones de conservación de la tumba, que se había preservado intacta y bien sellada durante todo ese tiempo, es lo que ha facilitado que el vino mantuviera su estado natural y que se descarten otras posibles causas como inundaciones o filtraciones dentro de la cámara o procesos de condensación.

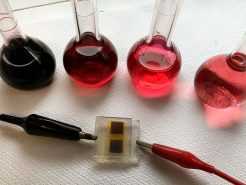

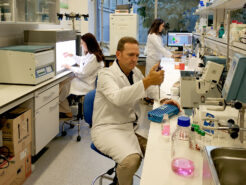

El equipo de investigación quiso demostrar que ese líquido rojizo era vino o, más bien, que en otra época fue vino porque ya había perdido muchas de sus características esenciales. Para ello recurrieron a una serie de análisis químicos, realizados en el Servicio Central de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la Universidad de Córdoba y que han publicado en la revista Journal of Archaeological Science: Reports. Estudiaron el pH, la ausencia de materia orgánica, las sales minerales, la presencia de determinados compuestos químicos que podían estar relacionados con el vidrio de la urna o con los huesos del difunto, o su comparación con vinos actuales de Montilla-Moriles, Jerez o Sanlúcar. Gracias a ello tuvieron los primeros indicios de que el líquido era vino.

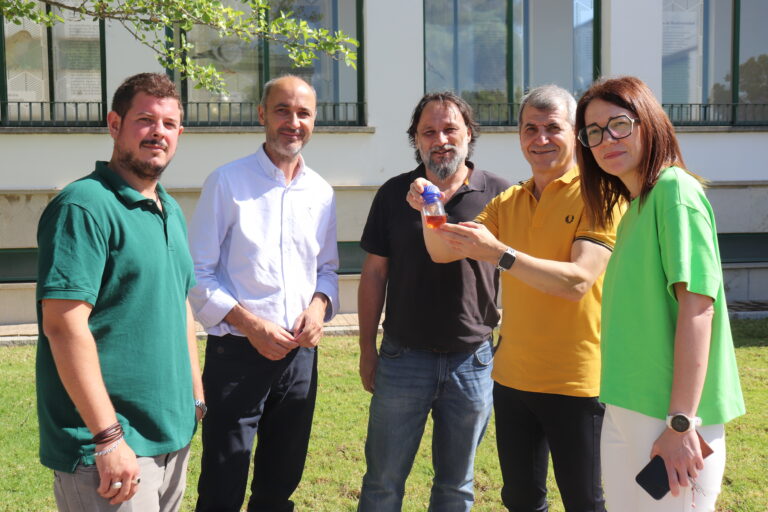

El equipo de investigación. Universidad de Córdoba.

La clave para su identificación la dieron unos biomarcadores presentes en todos los vinos, los polifenoles. Gracias a una técnica capaz de identificar estos compuestos en muy baja cantidad, el equipo halló siete polifenoles concretos que también estaban presentes en vinos de Montilla-Moriles, Jerez o Sanlúcar. La ausencia de un polifenol concreto, el ácido siríngico, ha servido para identificar el vino como blanco. A pesar de ello, y de que esta tipología de vino concuerda con las fuentes bibliográficas, arqueológicas e iconográficas, el equipo matiza que el hecho de que dicho ácido no se encuentre presente puede deberse a una degradación por el paso del tiempo.

Lo que ha sido más difícil de determinar es el origen del vino, ya que no existe una muestra de la misma época para comparar. Aun así, las sales minerales presentes en el líquido de la tumba tienen concordancia con los vinos blancos que actualmente se producen en el territorio que perteneció a la antigua provincia Bética, sobre todo con los de Montilla-Moriles.

Una cuestión de género

Las mujeres en la antigua Roma tuvieron durante mucho tiempo prohibido probar el vino. Era una cosa de hombres. Por eso, el hecho de que el vino cubriera los restos óseos de un hombre no es casualidad y las dos urnas de vidrio de la tumba de Carmona son un ejemplo de la división por géneros de la sociedad romana y de los rituales funerarios. Si los huesos de un hombre estaban sumergidos en vino junto con un anillo de oro y otros restos óseos trabajados provenientes del lecho funerario en el que había sido incinerado, la urna que contenía los restos de una mujer no tenía ni una gota de vino, pero sí tres joyas de ámbar, un frasco de perfume con aroma a pachulí y restos de telas cuyos primeros análisis parecen indicar que se trataría de seda.

El vino, así como los anillos, el perfume y los otros elementos formaban parte de un ajuar funerario que acompañaría a los difuntos en su tránsito al más allá. En la antigua Roma, como en otras sociedades, la muerte tenía un significado especial y las personas querían ser recordadas para, de alguna manera, seguir vivas. Esta tumba, en realidad un mausoleo circular que probablemente acogió a una familia de alto poder adquisitivo, estaba situada junto a la importante vía que comunicó Carmo con Hispalis (Sevilla), y señalizada con una torre (ya desaparecida), para facilitar ese propósito. Dos mil años después, y tras mucho tiempo en el olvido, Hispana, Senicio y sus cuatro acompañantes no solo han vuelto a ser recordados, sino que también han ofrecido mucha luz sobre los rituales funerarios de la antigua Roma permitiendo, además, identificar el líquido de la urna de vidrio como el vino más antiguo del mundo.

Referencia:

Daniel Cosano, Juan Manuel Román, Dolores Esquivel, Fernando Lafont, José Rafael Ruiz Arrebola, «New archaeochemical insights into Roman wine from Baetica», Journal of Archaeological Science: Reports, vol. 57, 2024, 104636, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2024.104636.

Investigadores de la UCO identifican la composición de un perfume romano con más de 2 siglos de antigüedad en Carmona

Investigadores de la UCO identifican la composición de un perfume romano con más de 2 siglos de antigüedad en Carmona  Estudian la producción de energía limpia a partir de las sobras del vino

Estudian la producción de energía limpia a partir de las sobras del vino  Vinos tintos más estables y con un color más atractivo que los caldos de referencia

Vinos tintos más estables y con un color más atractivo que los caldos de referencia  Desarrollan un método para evaluar la calidad del vinagre de vino a través del aroma

Desarrollan un método para evaluar la calidad del vinagre de vino a través del aroma  Descubierto el secreto de la durabilidad del hormigón romano

Descubierto el secreto de la durabilidad del hormigón romano  ¿Qué gas llevan los refrescos?

¿Qué gas llevan los refrescos?  Vinos a la carta, cómo la genética y el clima influyen en su producción

Vinos a la carta, cómo la genética y el clima influyen en su producción  ¿Se puede medir el olor como se mide la acidez?

¿Se puede medir el olor como se mide la acidez?  Patentan un dispositivo portátil de alerta temprana que capta compuestos contaminantes del aire en laboratorios químicos

Patentan un dispositivo portátil de alerta temprana que capta compuestos contaminantes del aire en laboratorios químicos  ¿Por qué unas grasas se ponen rancias y otras no?

¿Por qué unas grasas se ponen rancias y otras no?  ¿Por qué al comer manzanas se pone la lengua rasposa?

¿Por qué al comer manzanas se pone la lengua rasposa?  ¿La cáustica de hacer jabón es la misma que se emplea para endulzar las aceitunas?

¿La cáustica de hacer jabón es la misma que se emplea para endulzar las aceitunas?  ¿Por qué se oscurecen las patatas peladas y cortadas? ¿Son comestibles?

¿Por qué se oscurecen las patatas peladas y cortadas? ¿Son comestibles?  Análisis químicos confirman que el poblado ibero del Cerro de la Cruz fue arrasado por los romanos

Análisis químicos confirman que el poblado ibero del Cerro de la Cruz fue arrasado por los romanos  Obtienen un vinagre macerado con piña en 15 minutos sin perder sus propiedades saludables

Obtienen un vinagre macerado con piña en 15 minutos sin perder sus propiedades saludables  Validan un aditivo en vinos rosados para sustituir a los sulfitos

Validan un aditivo en vinos rosados para sustituir a los sulfitos  Sustituyen con éxito colorantes artificiales por compuestos naturales en diferentes bebidas

Sustituyen con éxito colorantes artificiales por compuestos naturales en diferentes bebidas  ¿Qué moléculas se emplean como aromas en perfumes y alimentos?

¿Qué moléculas se emplean como aromas en perfumes y alimentos?